白内障手术撕囊

白内障手术在临床实践中不断的发展和改进,出现很多具有跨越性的术式升级,如连续环形撕囊、超声乳化碎除晶体核技术等,其中连续环形撕囊在保证超声乳化手术顺利进行中有着关键作用,也是重要的手术步骤。

以往的截囊术如开罐式 (“can-opener” type) 、信封式(“envelope” type) 、邮戳式(“postage stamp” type) 、圣诞树式(“christmas tree” type)等都存在手术操作时容易引起囊袋放射状撕裂等问题。1980年中期gimbel和neuhann发明了连续环形撕囊术,完美的撕囊要具备4个c的要求,即连续、环形、完整、居中,并且完美的撕囊口可以使患者术后获得稳定的视力。在撕囊过程中撕囊的方向、大小、形状由剪切力和囊袋张力共同决定,这两者共同组成的矢量合力的大小不好判断,掌握好撕囊过程中剪切的方向和大小能使撕囊顺利完成。

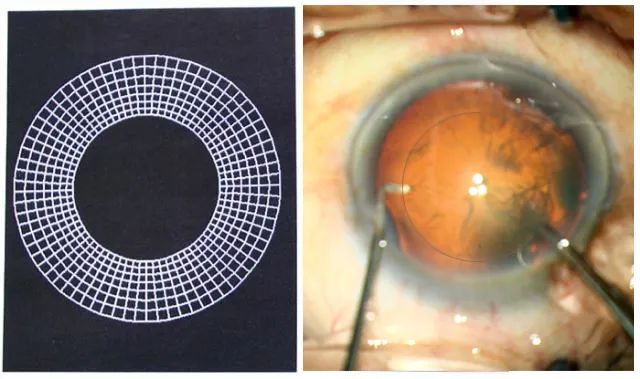

晶状体囊是一层包绕整个晶状体的弹性基底膜,主要由iv型胶原、硫酸软骨素、纤维蛋白等组成,基底膜结构为网状结构,此结构是连续环形撕囊的基础。

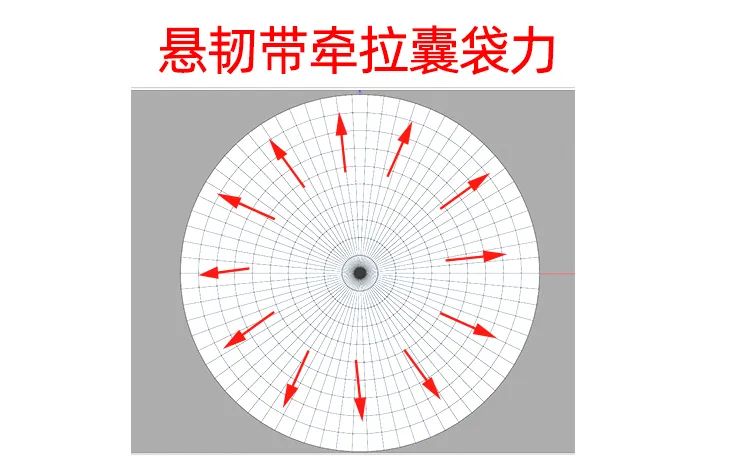

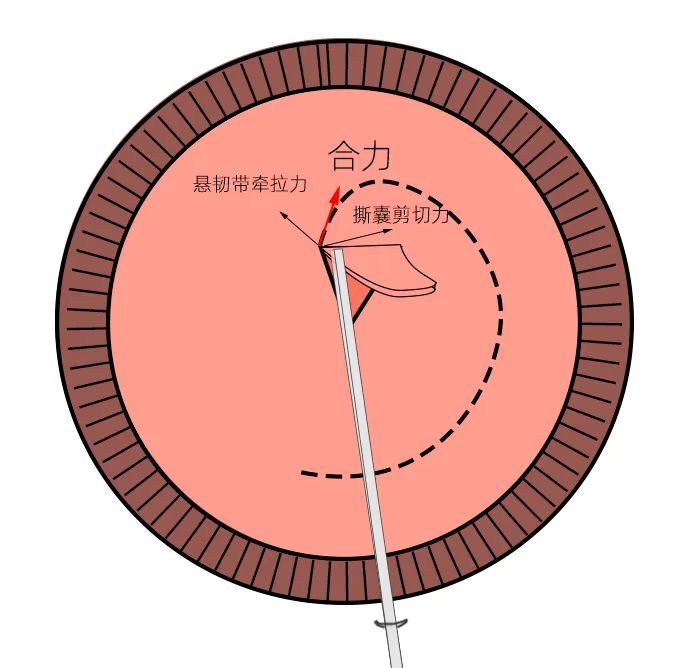

撕囊过程中作用于前囊撕裂缘上的两种力对撕囊方向和过程产生影响,第一种力是由悬韧带对前囊产生的均匀的放射状张力,一旦前囊的第一个裂口开始裂开,前囊张力会集中到裂口,此时任何额外的作用力,例如前房变浅或玻璃体压力增大时,均会引起前囊向周边裂开,张力消除后裂开才停止,如当悬韧带张力很高时,裂开方向偏向囊膜边缘,且撕囊方向控制难度增加;反之悬韧带张力愈低,囊斯方向更容易控制,且趋向牵引用力方向,因此加深前房是减轻悬韧带张力最有效的方法。

第二种力是手术者施加的用于撕开前囊的剪切力,撕囊的剪切力方向和大小控制着撕囊口的形态和大小。

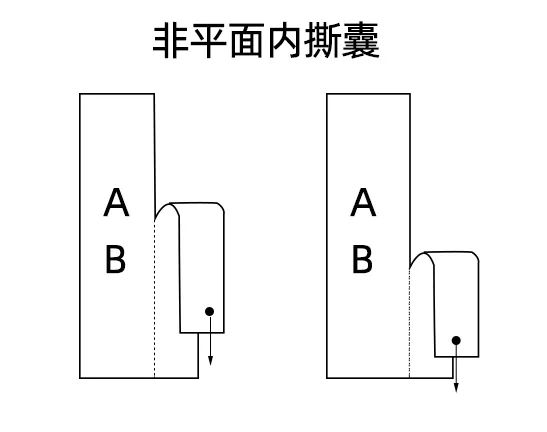

根据网状结构的特点,按照撕囊作用力方向:

非平面内撕囊:先在前囊做出一小囊瓣并向未切开的囊膜面翻转,以较小的弧形向心牵拉,囊瓣沿较大的圆形裂开,获得圆形前囊开口。这种撕囊技术作用力集中于撕裂点,任何前囊瓣的操作均处在前囊之上,容易控制撕囊方向。

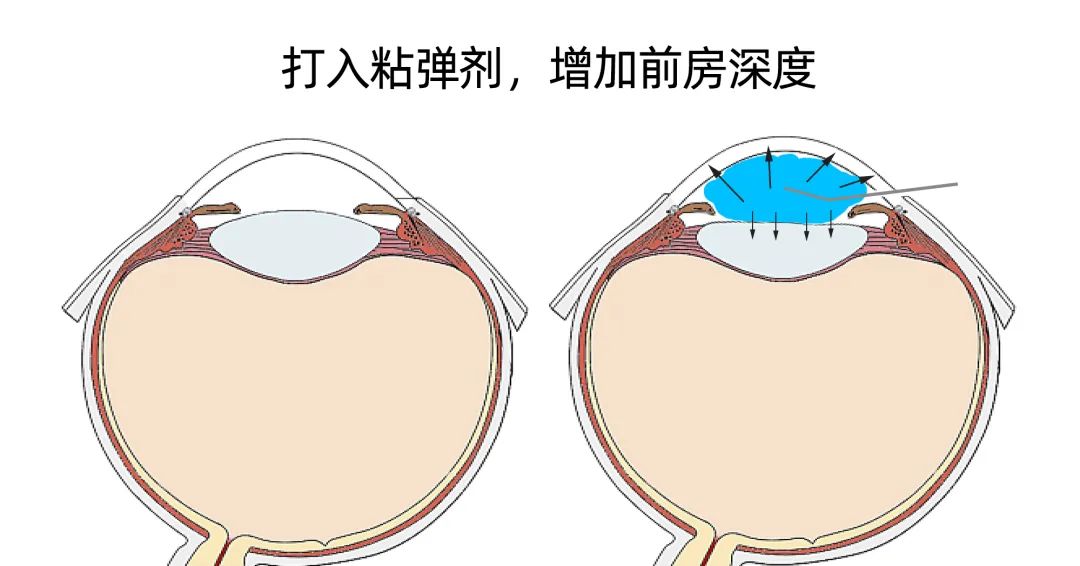

撕囊前准备,手术切口制作后打入适量粘弹剂,如运用“软壳”技术组合使用粘弹剂,

即先向前房内注入适量弥散性粘弹剂,再向其内部注入内聚性粘弹剂,由于在外层的弥散型粘弹剂具有良好的涂布性,在角膜内皮表面形成保护层,能有效保护角膜内皮细胞;增加前房深度,增大操作空间,同时压平前囊膜,减少囊袋张力,降低撕囊时囊膜裂开的风险;调整好患者头位使眼位水平,否则容易造成撕囊口偏心和倾斜,适当的加大显示倍率(8-10倍),保证手术视野清晰。